Fernand Roda

von Ina Helweg-Nottrot (2006)

Längst gehören die Zeiten in denen die Avantgarde – als Begrifflichkeit mittlerweile eher anachronistisch – die Natur mit Geringschätzung, ja sogar mit Verachtung strafte der Vergangenheit an.

Als Thema hat die Natur längst wieder einen festen Platz innerhalb der Kunst gefunden. Einer der in seiner Malerei das Thema Natur in den unterschiedlichsten Facetten befragt ist der 1951 in Luxemburg geborene Maler Fernand Roda.

Ebenso wie natura non facit saltus, entwickelt Roda seine „Naturbilder“ gleichwohl entschlossen wie kontinuierlich, fortschreitend und keineswegs sprunghaft. Seine Malerei ist bewegt und rhythmisch, sie repetiert scheinbar naturalistische Inhalte oder komponiert abstrahierte Formen zu fesselnden Bildinhalten, die den Betrachter in den Bann ziehen. Es ist eine Malerei der Authentizität, bei der ein Zyklus dem Nächsten folgt. Spannend, denn es werden bei weitem keine abgenutzten Pfade durchwandert, ebenso wenig tauchen Plattitüden in stets neuer Verpackung auf, stattdessen zeigen die Werke in ihrer Gesamtheit einen Prozess, ein Wachsen, ein voran bewegen im Metier Malerei. Wobei, betont der Maler 1995, „sowohl das Konzeptuelle, das Abstrakte, wie auch das formal Sichtbare gleichwertig sind, nicht widerrufbare Aussagen meiner Bilder.“

Im Ausland finden sich Werke von Roda in zahlreichen Sammlungen und gleichwohl in Luxemburg, in der Sammlung des Musée National d’Histoire et d’Art, in zahlreichen öffentlichen Gebäuden, sowie in der Sammlung der Bayrischen Landesbank, der Fotis Bank, der BCEE, der Deutschen Bank und natürlich gleichwohl in der Dexia BIL.

Die Anfänge in der Kunstmetropole Düsseldorf

Bevor Fernand Roda 1971 von Luxemburg nach Düsseldorf übersiedelte, hatte Joseph Beuys (1921-1986) zehn Jahre vorher eine Professur für Bildhauerei an der Staatlichen Kunsthochschule Düsseldorf angetreten. Ein ausgesprochen lebendiges Szenetreiben kennzeichnete in diesen Jahren die Stadt am Rhen. Das lockte Kunstinteressierte und Kunststudenten, wie Fernand Roda, nach Düsseldorf. Für den jungen Stundeten war Beuys „[…] als Professor das Gegenteil von dem, was er als Aktionskünstler für mich war. Er war ein harter, klassischer Lehrer.“ Beuys vermittelte, auch wenn anderes vermutet werden könnte, traditionelle Inhalte und Techniken, wie Malerei, Bildhauerei und Zeichnung standen auf dem Stundenplan. Dazu gehörte, dass etwa ein Objekt so lange gezeichnet wurde bis es beherrscht wurde. Roda fasst seine Erfahrungen mit Beuys wie folgt zusammen: „Ich hatte das große Glück, dass ich von Beuys gefordert worden bin. Als Professor war er präsent und sehr streng – er selbst war Mataré-Schüler – und versuchte sein Können an die Studenten weiterzugeben. Seine Anforderungen, speziell ans Zeichnen, waren und galten als Grundvoraussetzung. Nach dem zweiten Semester hat er versucht die Kraft aus mir herauszuziehen und damit ermöglichte er mein eigenständiges Arbeiten.“

Roda, der zusammen mit Lothar Baumgarten, Jörg Immendorf, Blinky Palermo, Katharina Sieverding studierte – um nur einige der bekannten Mitstreiter zu nennen -, lehnte allerdings die „Altarhuldigung“, die der Lehrerpersönlichkeit mit Kultcharakter entgegengebracht wurde, kategorisch ab. Dementsprechend unternahm er gezielte Schritte um einen Schlussstrich unter diese Entwicklungsphase seiner Ausbildung zu ziehen, es galt das eigene Spektrum zu erweitern, aber nicht am verlängerten Arm eines Lehrers und so entstand zwischen 1972 und 1974 ein imposantes Großformat: „Ende einer Avantgarde“. Bereits damals, noch jung, gerade einmal 21 Jahre alt, besaß Fernand Roda ein feines Gespür, das ihm signalisierte, dass die Kunst der sechziger und gleichwohl der siebziger Jahre – Pop, Minimal und Zero – überholt war, dass es Zeit war um neue Pfade zu beschreiten. 1981 vermerken die Düsseldorfer Hefte: „Seine Konterfeis stammten allesamt aus der Grafenberger Allee, aus jenen inzwischen abgerissenen Häusern. Hier versuchten in abbruchreifen Zimmern und Wohnungen junge Studenten wie Horst Gläsker, Milan Kunc, Jan Kolata und Anno Leven neue Wege. Roda setzte 13 seiner Kollegen um einen Tisch und porträtierte sie als seriöse Gesellschaft mit Fliege überm Hemd… Er zeichnet jeden Mitstreiter in seinem eigenen Stil. Roda selbst sah sich als feinen Herrn mit Brille und hoher Denkerstirn, das Gesicht in Rot und Blau halbiert.“

Mit eben dieser Arbeit bewarb sich Roda zum Meisterschüler und erläutert, dass er angenommen wurde, „obwohl die Beuysklasse eine Bildhauerklasse war und gar nicht zur Malerei tendierte. Beuys selbst war begeistert von dem Bild.“ Für Rodas künstlerische Weiterentwicklung markiert das Bild eine Art Meilenstein, denn innerhalb der Bildhauerklasse konnte er Malerei bislang nur nebenher studieren, jetzt folgte eine rigorose Neuorientierung: „Es war für mich ein Schnitt mit der Bildhauerei, seitdem beschäftige ich mich hauptsächlich mit Malerei. Man kann sagen es war eine bewusste Zäsur, ein Werkabschnitt.“ Heute gehört das „Ende der Avantgarde“ als Zeitdokument zur Sammlung des Düsseldorfer Kunstmuseums.

1976 dann, zum Studienende, drehte er mit Freunden einen Spielfilm, zu dem er das Drehbuch schrieb und Regie führte: „Die Missabenteuer des Anarchisten A.F.W.“ Für Roda eine „bösartige Satire“, ein „Abgesang aufs Debattieren unter Beuys“. Damit war er wohl vollständig abgenabelt und ging eigenständig seinen Weg abseits des charismatischen Lehrers. Interessant in diesem Kontext ist Istanbul, dort wurden im Jahr 2000 zwei verschiedene Ausstellungen gezeigt, die eine reflektierte den Künstler Beuys und die andere seine Schüler, unter ihnen Fernand Roda.

Blick zurück auf die achtziger …

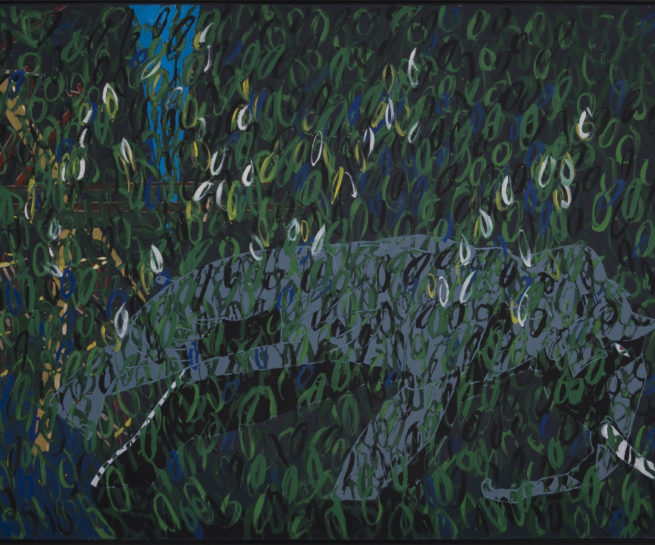

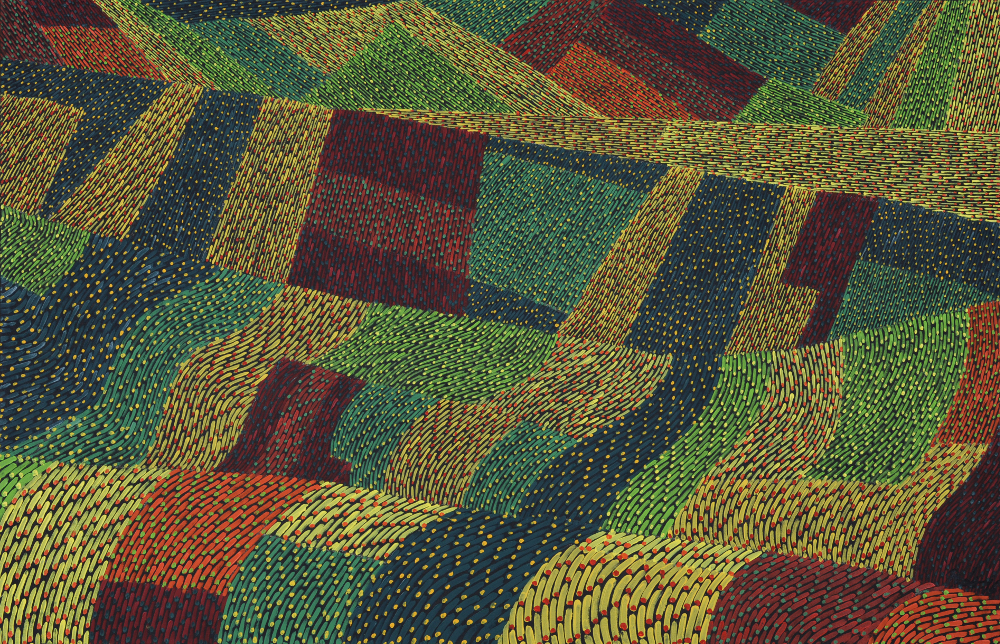

Einige Werke lassen wir an dieser Stelle Revue passieren um uns schrittweise den hier ausgestellten Arbeiten des Malers zu nähern: Da waren zunächst einmal die achtziger Jahre mit expressiv-abstrakten Arbeiten, die 1980 auf der 4. Triennalle im Mailänder Palazzo della Triennale und zwei Jahre später „Ciel égyptien“ (1981) auf der 12. Biennale des Jeunes in Paris. Ein expressives, spielerisches Flechtwerk kennzeichnen Arbeiten, die in der Akademie der Künste in Berlin anlässlich der Ausstellung „Neue Malerei aus Deutschland“ gezeigt werden, wie „Taucher: Rotes Meer“ oder „Nebelwald“. Letzteres mit prallgefüllter Zeichensprache, wobei Kleinstornamentik in einen phantastischen Tropenwald eingebettet wird und üppige Pflanzenwelten den Betrachter in einen exotischen Sehrausch zeihen. Es folgen vier Jahre später „Rezlop“ und 1987 „Kraft II“. Dann das Chaos – anders formuliert die Ordnung in der Unordnung, oder aber die Unordnung in der Ordnung – in der 1988/1989 entstandenen Serie, die 1989 auf der XXe Biennale in São Paulo zu sehen war: „Tempus Praeteritum, „Tempus Praesens“ und „Tempus Futurum“. Dazu Fernand Roda „Les 3 Tempus constituent une caricature du monde, de la relation à la fois amicale est hostile de l’homme avec son monde. La situation actuelle vue par un artiste du XXe siècle.“ Völlig zu Unrecht landete Roda durch den exzessiven Farbrausch seiner frühen Bilder in der Schublade der « Neuen Wilden ». Dem zuwider liefen allerdings sein wohldurchdachter Malstil, gleichwohl der langwierige Arbeitsprozess, der bis heute seine Arbeiten auszeichnet.

In die achtziger Jahre fällt desweiteren die „Geschichte“ mit der U-Bahn. In einem geheimen Auswahlverfahren hatten die Museumsdirektoren der Stadt Düsseldorf zusammen mit städtischen Vertretern aus einer Vielzahl junger, in Düsseldorf lebender Künstler, acht ausgewählt die mit öffentlichen Kunstprojekten die Düsseldorfer U-Bahn mitgestalten sollten. Zu den Auserwählten gehörte Fernand Roda, der sich rückblickend erinnert: „Als ich im Sommer 1987 aus dem Urlaub zurückkehrte, sprachen mich die Leute auf der Straße an, teilten mir mit, dass ich ein Gemälde für die U-Bahn machen würde. Es hatte in allen Zeitungen gestanden und ich erfuhr es auf der Straße.“ 1987/1988 entstand dann das Werk mit beeindruckenden Ausmaßen, 4×3,6 Meter, für die U-Bahn-Station „Heinrich-Heine-Allee“. Eine Komposition, die auf dem Bild „Entgleisung III“ beruhte, dessen Inhalt von enormen Turbulenzen geprägt ist: Drei Tunnelöffnungen in der oberen Bildhälfte entlassen ein bis dahin wohlgeordnetes Bahngleis auf einer Erhöhung im Chaos umher fliegender Gleisbalken und damit in der „Entgleisung“. See und Bergkette sind für den Betrachter nicht so leicht auszumachen, umfassen lediglich das Thema, das in dem Kontext für den es geschaffen wurde, einen recht anspielungsreichen Tenor anschlägt.

… und die neunziger Jahre

Den Beginn der neunziger Jahre läutet eine bedeutende Auszeichnung ein, auf dem Nationalfeiertag 1991 wurde Roda als „Chevalier de l’ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg“ ausgezeichnet.

In der Begründung hieß es:

„Monieur Roda est le peintre luxembourgeois le plus connu en allemagne où il est actif depuis 1977, son rayonnement international ne cesse de croître, il est dans l’intérêt d’une politique culturelle aussi déterminée que celle que l’actuel gouvernement poursuit, de reconnaître le mérites de nos artistes importants à l’étranger et de consolider leur attaches avec notre pays en leur accordant une décoration luxembourgeoise.“

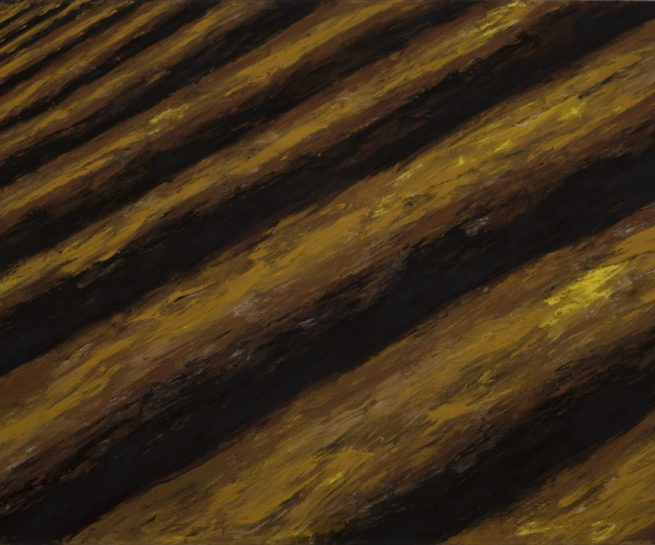

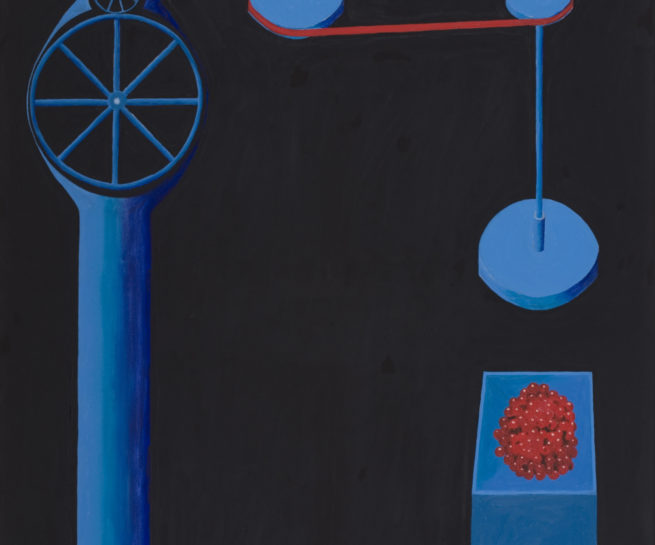

In den Zeitraum der frühen neunziger Jahre fallen Werke, die sich mit der Erde als geologischem Ort befassen wie „Untersuchung der Erdbasis I-IV“ (1990), bei denen der plastischen Oberfläche Studien zur Farbmaterie entwachsen und geomorphologischen Phänomene wie Schichtung oder Lagerung assoziieren. Es folgen die „Maschinenwelten“, gezeigt 1997 in der Galerie Schlassgoart. Wenngleich funktionalistische Aspekte die Werke mitprägen, so verlässt der Maler hier keineswegs die Natur, erforscht diese auf einer anderen Ebene weiter und beschäftigt sich mit dem daraus resultierenden Technologiebegriff.

Beim Rückblick auf die Arbeiten aus einem über zwanzigjährigen Zeitraum, bestechen zum einen die Kontinuität der Themen und zugleich das radikale Fortschreiten des Künstlers in seiner beharrlichen Auseinandersetzung mit der malerischen Umsetzung. Deutlich wir zudem, dass es sich um eine Oeuvre handelt, dass dem Schubladedenken von gegenständlich oder nicht gegenständlich, konkret oder abstrakt keine Bedeutung beimisst. Als Künstler bemüht sich Roda – er reflektiert dies 1993 in einer Rede zu einer Ausstellungseröffnung – eine „andere Welt für sich zu bewahren“, wobei allerdings die Natur, die Naturlandschaft in der Kunst „von anderer Natur ist“. Und: „diese andere Natur, die eigene Natur der Kunst, gilt es zu entdecken“. Jenem Rätselcharakter der Kunst nachzuspüren ermöglicht die reichhaltig bestückte Ausstellung dem Besucher in der neu eröffneten Galerie l’Indépendance.

Und noch immer Düsseldorf

Noch heute, nach nunmehr 34 Jahren Diaspora, ist der Künstler von seinem Düsseldorfer Standort überzeugt, erzählt im Gespräch am langen hölzernen Esstisch – dessen Längs die unleugbare Dominanz von „Himmel und Erde“ (1990) begleitet -, dass der „Düsseldorfer Malkastenclub“ nach wie vor existiert. Dort treffen sich die Künstler der Düsseldorfer Szene ein bis zwei Mal pro Monat um sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Das neueste Projekt des Malkastens ist der „Düsseltaler“, ein von Künstlern gestaltetes Geld, das dem jeweiligen Eurowert entspricht. Die erste Auflage ist bereits im Druck und an der zweiten ist Roda beteiligt, jeder der Mitspieler bekommt eine bestimmte Anzahl von Geldscheinen, die er dann in beteiligten Geschäften in Umlauf bringen kann. Eine Kunstaktion die ins alltägliche Leben übergeht.

Ein weiteres Motiv für Rodas Standorttreue ist sicherlich die weitläufige Altbauwohnung des Düsseldorfer Domizils nahe dem innerstädtischen Zentrum der Rheinmetropole, die Wohnung, Atelier und Lager gleichermaßen ist. Der Blick aus den raumhohen Fenstern des Ateliers offenbart den Reiz der über Jahrzehnte gewachsenen Hinterhofatmosphäre des großzügig angelegten städtisch geprägten Bauensembles. Hier lässt es sich gewiss gut arbeiten!

Und doch, so ganz sind die Wurzeln des in Betrange aufgewachsenen zur luxemburgischen Heimat keineswegs gekappt. Begeistert erzählt vom ersten Treffen der „Exilluxemburger“ in Luxemburg. Dabei handelte es sich um Ärzte, Wissenschaftler, Weinbauern, Ingenieure oder um Journalisten – um nur einige der vertretenen Berufssparten zu nennen – die Raymond Reuter 2003 in seinem voluminösen Bildband „100 Lëtzebuerger ronderëm d’Welt“ porträtiert hat und die sich in Abständen bei gutem Essen und natürlich bei einem guten Wein versammeln, um ihre Erfahrungen von „dobaussen“ auszutauschen.

Der Arbeitsprozess

Rodas Forschungsfeld ist die klar umrissene Leinwand als Formträger, die Arbeitsmethode sehr diszipliniert und kontrolliert. Hier schwadroniert niemand. Gezielt werden diverse malerische Schichten überlagert, wobei durchscheinende Farbschichten dem Betrachter erlauben den Prozess des Bildwerdens abzutasten. Skizze und Studie in Ölkreide oder Bleistift bilden die malerischen Vorstufen, allerdings nicht indem vor Ort das Dargestellte fixiert wird, sondern ausschließlich im Atelier, denn, die Bilder zeigen, so Roda 1995, „trotz ihres figurativen Ausgangs einen abstrakten Gedanken, wo Rhythmen und Komposition das Bildergebnis sind.“

Als Vollblutmaler arbeitet er bevorzugt mit einer Basis aus Pigment und Ölfarbe, Farbe und Form liefern dann den experimentellen Ausgangspunkt des Malers, wobei den Farben in voller Klarheit und Energiegeladeneheit eine starke Aussage anhaftete, die den Betrachte in einen Sog ziehen. Verschlungene, verdichtete Farbschichten determinieren die Komposition in ihrer Verfremdung. Zwar arbeitet Roda mit den traditionellen Mitteln, setzt aber innovative Ansätze, indem er die Gesamtheit seiner visuellen Eindrücke innerhalb eines langwierigen Arbeitsprozesses filtert, um daraufhin „die gegenständlichen Motive, den einzelnen Gegenstand, als Deutungselement“ zu realisieren, wie es der Künstler 1995 im Begleittext zum Robert-Schuman-Preis vermerkt.

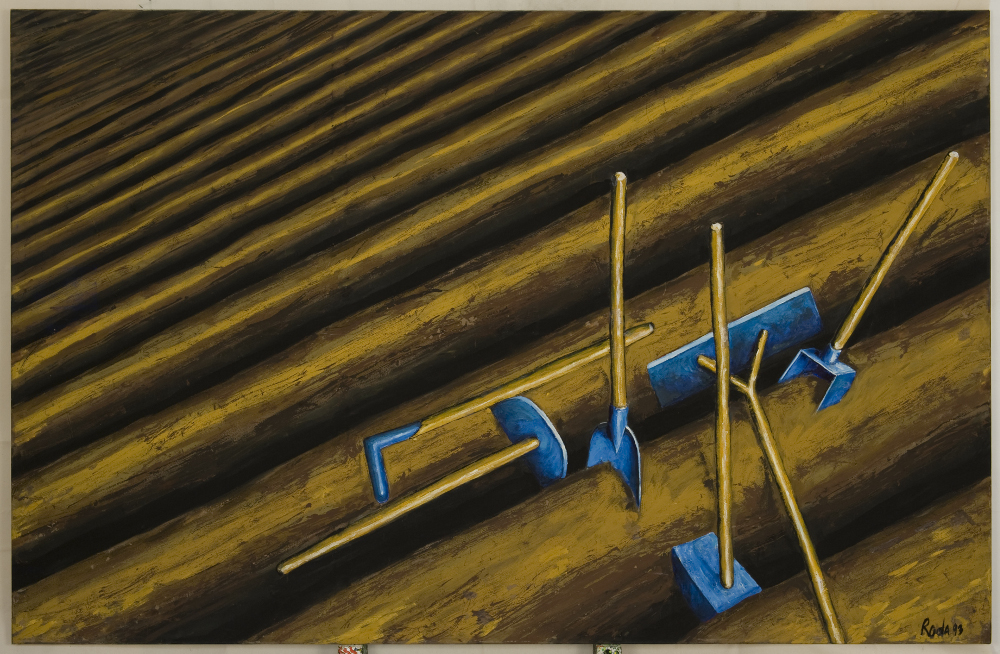

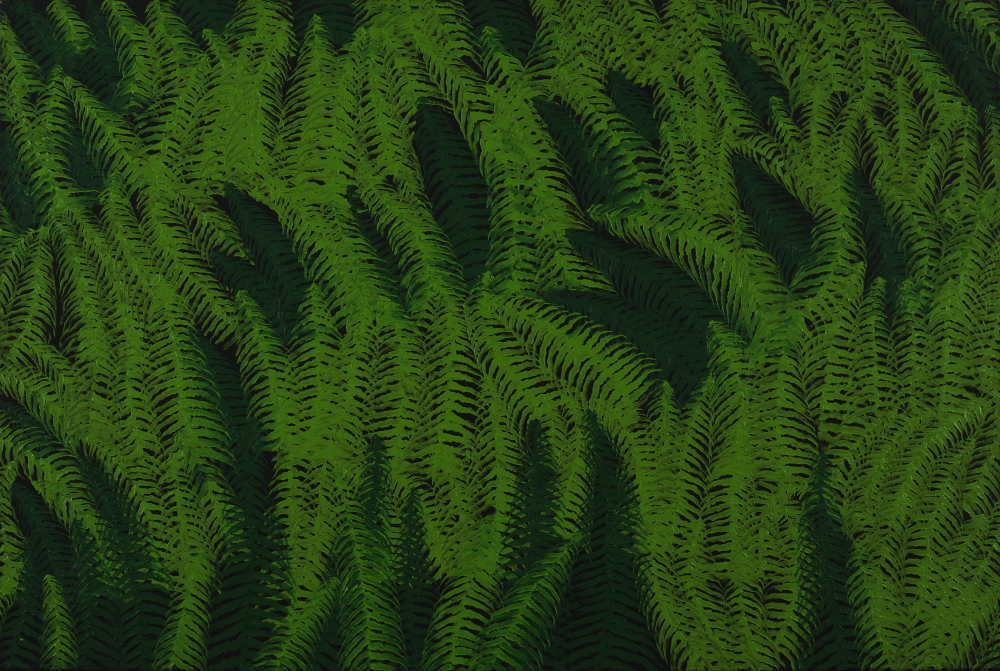

Imago

Ob die Ackerkrume, die oberste Schicht des Ackerbodens, mit deutlicher Furchenzeichnung und von voluminöser Plastizität, die durch den nachträglich gemalten schwarzen Hintergrund erzeugt wird, oder die Birkenstämme, oder der sattgrüne Farn, die Bildinhalte erscheinen auf den Rodaschen Leinwänden von nahezu realer Gestalt. Und doch ist es nichts weiter als der Versuch die Erscheinungsform keineswegs zu verfremden, sondern sie möglichst authentisch ins Bild zu setzen.

Im eigentlichen Sinne ist das Malen für Roda ein Akt der Selbstbefragung, das Gedächtnis, die Phantasie, die Vorstellungskraft liefert die Vorgaben. Zugleich ist der Vorgang an das Thema Malerei gekoppelt, dient dem Maler als Untersuchung zur Malerei.

Ein kleiner Seitenblick soll zwei recht unterschiedliche Herangehens- und Arbeitsweisen bei der „Naturmalerei“ veranschaulichen. Dazu ziehe ich den Schweizer Maler Franz Gertsch und dessen fotorealistische Malerei heran. Für „Gräser III“ (1997, 290×290) musste Gertsch vorab die Natur fotografieren um sie anschließend zu malen.

Das ist ein zur Gänze anderer Weg als ihn Roda wählt, der auf die Kraft der Imagination setzt: „Die Fähigkeit an der alleinige Realität des Gegebenen zu zweifeln und andere Realitäten – Imagination – dagegenzusetzen, verrät die Wirksamkeit des apollinischen Triebs.“ Natur nicht als reale Gestalt und somit der malerische Versuch einem Modell oder einer Vorlage möglichst nahe zu kommen, sondern vielmehr Malen als Akt der Selbstbefragung. Ein Schöpfen aus der Natur zum einen und zum anderen Untersuchungen zur Malerei. Kunst als ein Denkbild-Modell und da scheint ganz leicht die Beuysche Schule durch, denn auch d er Lehrer statuierte einst: „Die Prinzipien der Kunst sind die Prinzipien des Geistes.“ Die Arbeiten der Kant-Ausstellung lassen erkenne, dass die Bildaussagen keineswegs eine Spiegelung der Realität im Verhältnis 1 zu 1 intendieren, sondern ausschließlich die subjektiven, künstlerischen Absichten des Künstlers wiedergeben. Durch den malerischen Umsetzungsprozess, der bewusst sichtbar belassen wurde, wird konkret gesehene Welt neu gedacht und während dieses Denkprozesses aufgelöst. Deutlich tritt die künstlerische Strategie bei den „Holzscheiben I, II, III und IV“ (1994-1995), in deren malerischer Umsetzung zu Tage.

Rodas Bildwelten sind zugleich seine „Geisteswelten“, jene „höchst empfindliche Intuition von einer ersehnten anderen Wirklichkeit“. Und wenn Roda unter dem Motto „Frei nach Kant“ 1996/1997 eine Ausstellung betitelt, dann verweist er ganz gezielt auf philosophisch Exkurse die seine Malerei begleiten und theoretisch untermauern.

Mit Kant begeben wir uns auf einen Kurztrip ins 18. Jahrhundert in dem die Ästhetik zu einer Disziplin eigenen Rechts avancierte, als Immanuel Kant 1790 seine Kritik der Urteilskraft veröffentlichte. An dieser Stelle bleibt der Gang mit Siebenmeilenstiefeln um seine Theorie kurz zu beleuchten: Nach Kant wäre Kunst in erster Linie etwas das wir über ein ästhetisches Urteil bewerten, wobei wir uns letztendlich unseres Geschmacks bedienen. Das Attribut „schön“ verdiene ein Kunstwerk aber nur dann, wenn es mittels Nachahmung wie die Natur erscheine, wiederum alleinig die Regeln der Kunst bestimme. Die Schönheit des Kunstwerks ist für Kant etwas zur Gänze zweckloses: Sie ist „Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie, ohne Vorstellung eines Zwecks, an ihm wahrgenommen wird.“

„Die Kunst kann nur schön genannt werden, wenn wir uns bewusst sind, sie sei Kunst, und sie uns doch als Natur aussieht.“ – Immanuel Kant

Im Sinne der philosophischen Wahrheit ist das Kunstwerk somit nutzlos, und das wohlgemerkt obwohl es eine Wirkung verströmt als wäre es doch zu etwas nütze. Nach Kant bestünde der „Wert“ der Kunst „in ihrer Wertlosigkeit“. Und für Roda? „Da Kunst eine aus dem Geist geschöpfte Erscheinung ist, kann man sie nicht objektiv bewerten wie eine Wissenschaft“.

„Ich bin kein Landschaftsmaler im traditionellen Sinns“, konstatiert Roda 1993 in einer Rede anlässlich einer Ausstellung in der Deutschen Bank und erläutert: „Die Bilder sind wie von innerer Schau geprägte Naturdarstellungen und sind dabei doch unzweifelhaft Reflektionen des Mediums Malerei; d.h. über den möglichen Darstellungen von Naturlandschaften steht immer das Primat der Kunst und auch immer die Frage, was kann Malerei im besonderen den Betrachter zur Interpretation darlegen.“ Drei Jahre später, anlässlich der bereits erwähnten Ausstellung „Frei nach Kant“, vertief Roda im begleitenden Katalog seine Auseinadersetzung mit der Thematik: „[…] so ist das Reden über die Natur zugleich auch Reden über den Malprozess, woraus sich ein Konflikt ergibt zwischen Sehen und Wirklichkeit.“

Es geht nun einmal nicht darum eine Wirklichkeit malend zu übertragen, der Maler bring seine Intention auf den Punkt: „Nicht malen, was man wahrnimmt, sondern wie man wahrnimmt.“ Die Bilder konzentrieren sich auf das Wesentliche, vermeiden Detail verlorene Nebenschauplätze, lösen die „konkrete Gegenständlichkeit der Natur in Erscheinungsformen“ auf, wenn sie das vom Maler Gesehene übersetzen. Roda liefert sicherlich alles andere, nur keine Dekokunst die leicht goutierbar ist. Selbst wenn der Bildinhalt auf den ersten Blick eine leichte Zugänglichkeit suggerieren mag, so fordern seine Bilder vielmehr Beschäftigung, Auseinandersetzung mit der Bildstruktur.

Ein Phänomen das sich zurückverfolgen lässt, blicken wir beispielsweise auf das Jahre 1984 als das Bild „Japanischer Garten“ entstand, das zwei Jahre später auf einer Ausstellungseröffnung in Dortmund einen Kritiker zu folgender Analyse veranlasste: Es „besteht aus vier elementaren Schichten, die sehr leicht voneinander zu lösen sind, und dann eigentlich vier Einzelbilder ergeben könnten. Roda löst die Natur in Erscheinungsformen auf.“ Und nicht selten haftet den Abreiten ein skurill-subversiver Charaktr an, der Betrachter gerät ins Stocken, während der Künstler schmunzelt. Der Acker und die Gartengeräte – „Ackerfurchenbild mit Gartengeräten“ – hier treffen zwei Welten aufeinander, die ganz und gar nicht zusammen gehören, und die keineswegs miteinander korrespondieren. Dennoch fügt der Maler sie subtil zur scheinbar logischen Einheit. Realität/Illusion, abstrakt/konkret, Sinn/Unsinn werden in spielerischer Manier als Scheinzusammenhang vereint.

Über die Lesbarkeit oder die Entschlüsselung einer rätselhaften Verschlüsselung

Ebenso wie ein Buch lässt sich ein Bild lesen und dies geschieht, je nach Literaturgattung, auf nur einer Ebene, oder bei anspruchsvolleren Texten gleichzeitig auf mehreren Ebenen. Roda gibt für seine Bilder eine Lesbarkeit auf zwei miteinander verknüpften Ebenen an, die erste der „semantischen Aspekt der Naturdarstellung“ und die zweite „der syntaktische Blickwinkel des Arbeitsprozesses“. Im Visier des Malers liegt nicht der „literarische Aspekt“, sondern in erster Linie die „konzentrierte Malerei“. Evoziert werden Täuschungen, die der schnelle erste Blick auf den „Gegenstand“ suggeriert. Roda entnimmt seine Bildelemente der „freien Wildbahn“, wählt die Birkenstämme, die grünleuchtenden Farne – manchmal wie aufleuchtende Flammen, manchmal in erdiges Braun gebettet -, die Seerosen, die Herbstimpressionen, die rechteckigen Heuballen und arrangiert diese indem er neu ordnet durch serielle Bündelung, die wiederum losgelöst vom angestammten Kontext daherkommt. Mittels syntaktischer Wiederholungen treibt der Maler seine Aussagen gnadenlos voran. Roda: „Das Spiel des Wechselhaften und Austauschbaren ist hier, bei aller scheinbaren Verdichtung und innerer Bildstabilität, Methode.“

Die Wiederholung

Um den Aspekt der Wiederholung zu veranschaulichen sei ein kleiner Abstecher in die Welt der Musik erlaubt, genauer gesagt zu Johann Sebastian Bachs Goldberg-Varianten. Bach komponiert sie zwischen 1739 und 1741 als Variationszyklus für den Cembalisten J.G. Goldberg, der damit die „nuits blanches“ seines Arbeitsgebers Graf Hermann Carl von Keyserlingk musikalisch begleitete. Es war „ein Stück, das die Frage was an ihm Kunst ist, in seltener Klarheit stellt. Das Stück präsentiert ein formales Spiel, ein Spiel der Form. Ein einfaches Thema in zwei bis drei Stimmen macht den Anfang, eine schlichte Melodie, die eingängig, aber nicht von besonderer Einprägsamkeit ist. Dem Thema folgen 32 Variationen. Immer aufs Neue wird die musikalische Grundsubstanz des Themas anders beleuchtet und dabei reproduziert. Die Entwicklung, die das Werk enthält, geht durchweg mit Wiederholung einher. In gewisser Weise kommt in den 50 Minuten, die das Stück beispielsweise in der berühmten Interpretation von Glenn Gould dauert, nichts Neues hinzu.“

Aus welchen Gründen kann eine derartige Musik Interesse auslösen? Vielleicht lassen wir Kant antworten, der festhielt, der Kunst gehe es vornehmlich um „Erkenntnis überhaupt“. „Für Kunst ist es demnach charakteristisch, dass sie Formen präsentiert, entlang derer wir unsere Erkenntnisse erfahren können. In der Auseinandersetzung mit der Kunst lernen wir also nichts Konkretes über die Welt, in der wir leben und die wir uns einrichten. Wir lernen nichts darüber, was wir von der Welt verstehen und wie wir uns in ihr verstehen. Vielmehr vermittelt uns die Kunst Erfahrungen darüber, dass es uns überhaupt möglich ist, in der Welt zu erkennen und zu verstehen.“ Und in diesen Zusammenhang gehören auch eben jene Goldberg-Variationen, formale Gebilde, die uns helfen derartige Erfahrungen zu machen.

Und damit wären wir automatisch wieder bei Roda, der scheinbar banal Kartoffeln, Tomaten, Holzscheiben oder Stoffballen aneinander reiht oder übereinander stapelt. Wozu, mag sich mancher Betrachter fragen? Das Bildelement Kartoffel, jenes Nachtschattengewächs, die unser Alltagsleben am Kochherd begleitet, kommt in der Endlosschleife der Längsreihung daher, zum einen spielerisch und in der bildlichen Erscheinungsform zugleich mit dem vernehmbaren Anklang eines ironischen Untertons. Amüsiert sich da vielleicht jemand über unseren Wunsch nach Eindeutigkeit, nach Ästhetik, die sich mal so neben her, quasi als Beilage goutieren lässt?

Triptychon

„Der Wert der Kunst besteht darin, dass sie für uns besondere Aspekte der Welt, in der wir leben, und unserer selbst, verständlich macht.“ – Georg W. Betram

Das neue Galeriegebäude der Dexia BIL ermöglicht dem Besucher einen regelrechten Sehrausch, durch die räumlichen Gegebenheiten kann er sich inmitten riesiger Formate bewegen und eine regelrechte Roda-Totale genießen. Zwei aneinander grenzenden Kojen mit zwei Themenbereichen, die wiederum miteinander korrespondieren – der Acker in seiner Vielfältigkeit und die Wiesenlandschaft in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen – machen es möglich.

„Die Macht des Alters“, eine Gruppenausstellung, die sowohl in Berlin im Deutschen Historischen Museum, als auch im Kunstmuseum Bonn zu sehen war. Der Kurator Bazon Brock präsentierte in der Gruppenausstellung zwei der großformatigen Arbeiten die nun in neuer Konstellation auftauchen: „Zeit-Raum (Heute)“ (1997-1998, 200×340), ein Kartoffelacker mit der Endlosreihung von Kartoffeln und „Zeit-Raum (Morgen)“ (1997-1998,200×280), die Endlosreihung von keimenden Kartoffeln. Diesen beiden Arbeiten fügt Roda in dieser Ausstellung die „Ackerfurchen“ hinzu, entstanden im gleichen Zeitraum und in Kombination ein intensiv erfahrbares Seherlebnis, das separat in einer Koje arrangiert einen besonderen Reiz erhält. An die Rückwand der Koje grenzt eine weitere, die ebenfalls erlaubt ein miteinander verbundenes Tafelbild in Szene zu setzen: Mittig die „Fallobstwiese“ (1995) 340×200 und rechts daneben ein Apfelbild (2004) 220×210 und linker Hand die im Rasen verstreuten „Pflaumen“ (2004) 220×210.

Spiel mit den Perspektiven oder die Kunst der falschen Perspektive

Ein wenig Vorlauf braucht der Abstecher zu einer der neueren Arbeiten aus dem Jahr 2004, die ein interessantes Phänomen im Bereich Perspektive – perspicere = hindurchschauen – aufweist. Perspektive, das ist die Darstellung des dreidimensionalen Raums (Länge-Breite-Tiefe) auf der zweidimensionalen Malfläche. Im frühen 15. Jahrhundert stellten die italienischen Humanisten deren Bedeutung für die Kunst heraus, nicht zuletzt um sich der Missachtung Platons zu erwehren. Dort wird die Größendarstellung zwar eine Relativität zugestandne, aber dennoch wird die Berechenbarkeit betont, wodurch die Kunst mit einem Mantel der Wissenschaft überzogen wird und die Malerei einen sicheren Platz innerhalb der Freien Künste erhielt.

Ernst Gombrich zeigt sich deutlich amüsiert in Anbetracht der Annahme, die Perspektive sei nicht mehr als eine Vereinbarung, würde die Welt keineswegs so darstellen wie sie „wirklich“ aussehe, und erläutert: „Es muss immer wieder betont werden, dass die Perspektive eine Gleichung anstrebt: Das Bild soll aussehen wie der abgebildete Gegenstand und der abgebildete Gegenstand wie das Bild.“

Blicken wir in der Kunstgeschichte zurück stoßen wir natürlich auf einen Großmeister, Leonardo da Vinci, der dreierlei Perspektiven unterscheidet: „Drei sind die Naturen der Perspektive. Die erste erfasst die Ursachen, warum die Dinge die sich entfernen, kleiner erscheinen. Die zweite enthält die Kenntnis, warum sich die Farben verändern, die sich vom Auge entfernen. Die dritte und letzte erfasst die Erklärung, dass die Konturen der Dinge weniger genau darzustellen sind, je entfernter diese sind. Die Benennungen sind Linearperspektive, Farbenperspektive und Perspektive ‘di spedizione’“.

Was aber nun trieb Roda zu einem beeindruckenden Spiel mit der Perspektive beim „Denkmal für einen Gärtner“? Eingebettet in tiefes Schwarz ein roter Sockel, er dient formal als plane Oberfläche auf der zahlreiche Bahnen von saftig grünem Rollrasen gestapelt sind. Und bei eben jenen Rasenrollen entlaufen die Schnittkanten der Aufsicht aus der Realperspektive. Fernand Roda: „Perspektivisches Fluktuieren der Sinne und des Geistes ist die Voraussetzung einer Wahrnehmung der Multidimensionalität. In ihr ist das Wirkliche durchaus unwirklich und das Unwirkliche wirklich.“

1996 entstand eine Arbeit, die zeitgleich mit dem „Strohharfenzyklus“ 2001 in einer Ausstellung präsentiert wurde, deren Perspektive gleichfalls eine ausgesprochen nachhaltige Wirkung entfaltet. Noch heute gerät der damalige Käufer von „Sechs nach Theben“ ins begeisterte Schwärmen, wenn er schildert wie die gerollten Stoffbahnen in warmen tiefen Rottönen, schaut man aus einiger Distanz auf sie, die körperhafte Präsenz eines realen Stofflagers im Raum hervorrufen. Roda: „Die Tiefe der Bilder ist abstrakt, nicht real. Es gibt keinen Fluchtpunkt, so dass die Bilder den Rahmen ausgrenzen und unendlich im Raum weiterführbar sind, also eine Radikalität der Abstraktion.“

Ein Blick in die Zukunft auf phantastische Pfaden oder die etwas andere Karikatur

„Wenn Dir einer sagt, das sei schnell gemalt, kannst Du ihm antworten, er habe zu schnell geschaut.“ – Vincent Van Gogh an seinen Bruder Theo

Das Olaf Gulbransson Museum liegt am Tegernsee und ist dem Andenken des Zeichners und Karikaturisten Olaf Gulbransson (1873-1958) gewidmet. Es wurde 1965 gegründet und ist seit 1973 eine Zweiggalerie der Bayrischen Staatsgemäldesammlung. In diesem illustren Kontext werden dann im nächsten Jahr 300 Kleinstformate in Postkartengröße von Fernand Roda ausgestellt werden. Erprobt hat der Maler die Kleinstkompositionen seit dem Jahr 2000, damals gab er erstmalig die Neujahrs- und Weihnachtskarte für die UNICEF Äthiopien Kinderhilfe heraus.

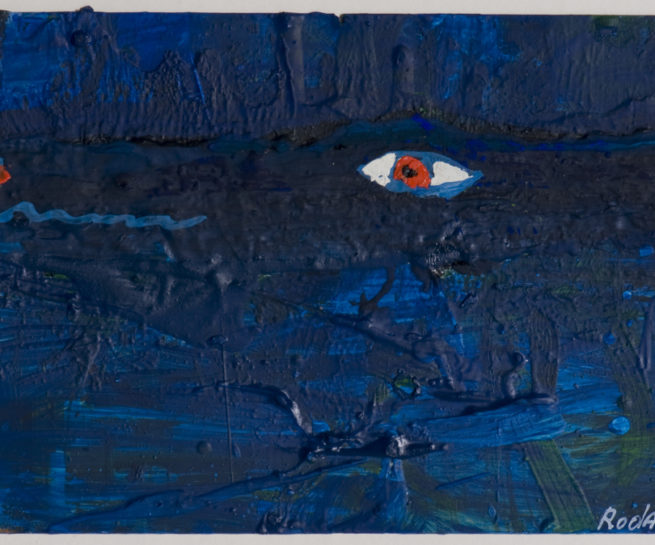

Um derartige Miniarbeiten, die sich grundlegend von den Inhalten, der Entstehungsweise und der malerischen Technik der großformatigen Arbeiten unterscheidet, ja, eine Parallelwelt zu diesen bilden, zu erstellen, klinkt sich der Maler aus seinem „Tagesgeschäft“, lässt seiner reichhaltigen Phantasie freien Lauf und schafft innerhalb eines Monats pro Jahr, mit enormer Konzentration nur mehr Kleinstformate die eine märchenhafte Tierwelt versammeln. Entgegen der ansonsten enorm durchachten malerischen Handlung, bei der eine dichtgesetzte kleinteilige Pinselschrift nichts dem Zufall überlässt, präferiert das kleine Bildformat eine eher grobe Malgestik, die in raschen Zügen über die Leinwand eilt. Derart wuchert reine Malerei, bei der kleine Bravourstücke entstehen, die den Betrachter in ein wunderbares, phantastisches Tierreich – seltsames Getier, Schlangen, Vögel, Kriechtiere, Affen oder Dinos – entführen. Neben der Wahl der Sujets, die sich von den Großformaten absetzt, fasziniert die Malerei als solche, es scheint als tobe sich Roda bei den kleinen Formaten regelrecht aus, ist geistisch freier, impulsiver, entgegen der ansonsten bevorzugten Präzision der Pinselzüge der exakt gebauten Bilder.

Die Einführung zur Ausstellungseröffnung „Tierkarikaturen, Fabelwesen aus dem Märchenland“, am 2.7.2006, wird Dr. Ekkehard Storck, ehemaliger Direktor der Deutschen Bank auf Kirchberg, halten, der als Freund und Kenner dem Maler Fernand Roda seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist und mittlerweise dem Vorstand der Olaf-Gulbransson-Gesellschaft angehört.